川端康成似乎是天生“做旧”的,给人的印象始终是那个穿着简单朴素的和服,瞪着一双无辜却有些阴鸷的大眼睛,默然望着你的老者模样。他带着一种别样的同情来写年轻的男男女女,于是将作品里的所有时代写成了回忆,是“穿过县界长长的隧道”后,陡然间浮现到光亮里来的温和而说不上是好还是坏的传统。

年轻时候为川端所迷惑,大约总是为了他笔下悬而未决的爱情,或是他把女性当作一个美好朦胧的梦来写的方式。心情好像一直在“县界长长的隧道”所暗示的黑暗里,而女子的一颦一笑都是穿过隧道以后的,雪国的“洁净”与明亮。这种情绪很难说清楚,没有多少的理性在里面,更谈不上是理想爱情的模式。甚至在成熟之后,也会觉得,川端笔下的女性固然美,固然他也带有蛮多的同情来写那些身份低微而长相明亮、给人安慰的年轻女性,但究竟还是有些男人立场的,同为男性,我也需要批判地来看。

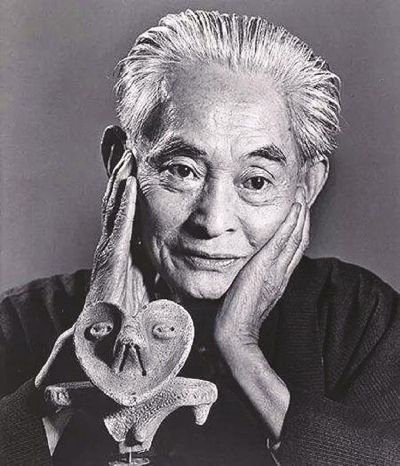

川端康成

然而也许是年代吗?或是那个时候才进入外国文学,究竟读得不多的原故,川端再三强调的“洁净”或是“纯洁”,加上《伊豆的舞女》的电影里,年轻的山口百惠清澈到底的笑容,竟成了记忆里极端深刻的东西,时不时的还会再泛腾出一两朵浪花,感叹一下无知却值得回味的年轻时代。记忆如此深刻,以至于十多年前在日本,为了还心愿,我硬是拖着一群连川端康成都未必知道的朋友沿着当年《伊豆的舞女》的路线,从修善寺开始,领略了一番天城山“重叠的山峦,原始的森林,深邃的幽谷”。路上自是没有见到如山口百惠般清纯烂漫的舞女,所以一行人在旅行结束之后狠狠抱怨了我。

但细想起来,川端康成对年轻时代的我的魅惑,决不仅止于伊豆舞女的纯真,或是年轻时最爱的《雪国》里驹子温顺、娇媚,却又不乏生动的形象。多少也算是专业读者,写作本身对我而言才是最具吸引力的吧。

他用暧昧的语言,写暧昧的人物和暧昧的故事

《雪国》的小说一开头,火车上的一幕已是惊艳。岛村冲着驹子重回雪国,在火车上,见到了另一个姑娘叶子。而从眼前真实的叶子到心里思念着的驹子之间的过渡是何等漂亮啊:因为“越是急于把她(驹子)清楚地回忆起来,印象就越模糊”,岛村把带着驹子记忆的手指“送到鼻子边闻了闻”,然而不知怎的,火车的玻璃窗上“竟清晰地映出一只女人的眼睛”,这让岛村“大吃一惊”,觉得是自己的“心飞向了远方的缘故”。

短短一小节,通感,镜像,意识流以及现实和梦幻的反转,就全在里面了。关键是,八十年代初,镜像,意识流之类的西方文学的技法,还基本不在我的认知里,就只是一味觉得川端康成高明,能够就用现实里再普通不过的火车车窗反射出恋爱中的青年的思念,但同时又埋藏下叶子与驹子之间说不清道不明的关系。幸亏我从来没有过作家梦,否则也会像三岛由纪夫一样,盲目地跌进崇拜里。

川端写《雪国》的时候37岁,处在最为矛盾,同时感受也最为丰盈的时期。他还没有到达后来大江健三郎所说的能够“直率地表达勇敢的信条”,并且“主动拒绝理解”的决然心境,但已经摆脱了青年时代的摸索状态,无论是感情上还是写作上都是如此,与写《伊豆的舞女》时的他已有很大不同。因而《雪国》,一边还保留着川端初恋的隐痛,一边已然透露出在写作上的主动追求,很有些“川端体”的味道了。

说到“川端体”,矛盾两个字大概是最为平易近人的定义,更高级一点的是 “暧昧”。人物暧昧,故事暧昧,甚至气氛和景致也是暧昧的,当然,还需要有暧昧的语言作为支撑。都说川端是擅长写女子的高手,他笔下的女子,最动人的地方,总逃脱不了驹子那种“根性上某种内在的凉爽”和 “身上迸发出的奔放的热情”之间矛盾的比照。川端笔下的女子,身份上多是卑微的,舞女,酒店女招待,或者艺妓,而她们大多又都像驹子一样,陷在爱情中的时候, “娇嫩得好像新剥开的百合花或是洋葱头的球根;连脖颈也微微泛起了淡红,显得格外洁净无瑕”。这诚然与川端年轻时代接触的女性相关,和他对美好的女性的定义相关。但是,抛开男女之情不谈,人与人之间最让人向往的碰触应该就是这样的感觉吧:既要有凉爽带给人的“洁净”的感觉,让人不至于觉得粘腻,又要有彼此依靠所必然寻求的温暖。这种准确而又现实的表述,真的是非川端所不能。

对人与人之间的关系有这样一种接近于苛刻的要求,因而我们完全能够理解川端笔下的人物以及川端本人的孤独了。这种孤独感,往小里说,是个人的向往和现实之间的冲突,往大里说,未必和历史现实没有关系。只是相较于宏阔的历史困境,川端选择的可能更是个人的生存困境,真正的历史阴霾往往倒是一笔带过,因此有“私小说”之说。例如在《千只鹤》里,太田夫人对菊治谈起她们母女俩受到菊治父亲的照顾,可 “只要一响警报,他(菊治父亲)立即就要回家”,就是短短一句话,把战争临近结束时日本的仓惶全道了出来。《古都》里写到京都的植物园,也淡淡地带了一笔,说 “美军在植物园里盖了营房,日本人当然被禁止入内”,道的也是一个时代的悲哀。可川端不要表现死生契阔,他笔下的生存困境,是放在任何时代,任何地点似乎都行得通的。这就很有与二十世纪西方文学接壤的意味了:都是小人物,无论时局怎么变化,个体幸福的可能性几乎为零,究其根本,也是进入现代社会之后人的种种不适。《雪国》里的驹子没有权利选择自己的爱情,难道今天的人类又有十分的自由选择吗?《古都》里的千重子没有权利选择自己的出身,难道今天的人类又有十分的自由选择吗?川端说,一切都是 “徒劳”,表达的就是这样一种无望、绝对而又现实的人的处境:美是徒劳,爱是徒劳,伦理道德是徒劳,甚至连生活也是徒劳,如困兽般在现代社会的种种欲望间挣扎都是徒劳。

他用一个个小短章,写出“灵魂”的万千变化

川端在得到诺贝尔文学奖的时候,他被译成瑞典文的作品不过就是《雪国》《古都》《千只鹤》三个勉强可以算作“长篇”的小说和几个短篇,可见得不是以量取胜,更完全谈不上十九世纪那种宏阔的,壁画式的长篇小说呈现现实的方式。但他仍然非常到位地坚持了“美丽的日本”。

美丽的日本当然是有形的,《雪国》里,女性在漫长冬日里制作的麻质绉纱,“把挚爱之情全部倾注在产品上”;《古都》写京都,更是从平安神宫写到和服腰带的花纹,从植物园写到“时代节”、“葵节”和“祗园节”。就像我们不得不相信最美的巴黎圣母院不是在巴黎,而是在雨果的小说里一样,或许,最美的京都也不是在“美丽的日本”,而是出现于“在美丽的日本”的川端笔下。

但美丽的日本又或是无形的,是川端自己说的“灵魂”,“是一种语言,是流动于天地万物之间的一种力量的形容词”。后来三岛由纪夫更进一步阐释这种“灵魂”的概念说,它“既不是单纯的形态,也不是单纯的抽象概念。它是无限接近无的有,也是对有穷追猛赶的那个瞬间的无。因而,这个具有包容作用的形象便永远变化流转而不知其定处”。如果说,川端用一个个小短章把这种所谓“灵魂”的形象的万千变化写了出来,也正是为了告诉我们,现代社会尽管逼得我们无处逃遁,但对于“灵魂”的坚持,倘若久了,也自可以成为一种抵御现代社会盲目变化的力量吧。

所以川端,甚至川端所处的那个时代的日本文学,总是给人造成一种别样的时代感。同样是在战争的创伤里,同时代的西方文学给人带来的几乎是颠覆,信仰的全然覆灭,或是对现代社会的全然否定。可说来奇怪,川端的作品却几乎都没有现时感,他从来没有站在现时的某一刻强烈批判或者强烈张扬过去。他似乎是天生“做旧”的,给人的印象始终是那个穿着简单朴素的和服,瞪着一双无辜却有些阴鸷的大眼睛,默然望着你的老者模样。这个老者神奇地夺过了作品里真正的叙事者位置之后,带着一种别样的同情来写这些年轻的男男女女,于是将作品里的所有时代写成了回忆,是“穿过县界长长的隧道”后,陡然间浮现到光亮里来的温和而说不上是好还是坏的传统。《古都》里,千重子的养父坚持给千重子画素净的和服腰带图案,明知终究有一天,在现实中也会随着时间而成为完全的徒劳,就像最终要被拆除的电车一样,但却成为了艺术所致力保留下来的记忆。从这个意义上说,我想,能够抒写“灵魂”的作家,应该总是会在文学史上留下他的印记的。

只是这样一种专注于“流动于天地万物之间的一种力量”的写作方向也未必没有风险,因为把无形写成有形,离开了敏感的生命阶段,被架在高高的权威的位置上,也许会有惶惑。我不难想象,当川端不再需要向菊池宽,或者周围与他一样穷的石滨或者横光利一借钱借衣服,在他把初恋对象千代的故事写到第十五二十版之后,在成为笔会会长,倒过来也会居高临下地提携后辈的时候,所谓的孤独感也可能就到了再也无法凭借任何美好、朦胧的形象得到表达的时刻。至少我是在这个层面上读完了年轻时候视作惊悚故事的《一只胳膊》。一个写作者,穷其一生在寻求一种在“天地万物间流动的力量”,最后的努力是将它从年轻的身体上卸下带走,除了和它交流之外,还试图将它安装上自己的身体,成为支撑自己的最后动力,却发现到头来还是自己早就定了调子的“徒劳”,而老迈的身体也已经不再能够为自己提供和欲望搏斗的动力,这是怎样不美丽的悲哀呢?是在同一年,他辞去笔会会长的职务,我觉得他应该是想通过这个姿态,和法国最后的象征主义诗人瓦莱里表达一样的意思,瓦莱里在告别诗歌前说:请不要叫我诗人,我只是感到厌倦的某先生。

(作者为国防科技大学国际关系学院教授)