今年是著名作家、翻译家、学者,“七月派”主要成员,复旦大学中文系现代文学、比较文学学科奠基人贾植芳诞辰105周年。10月8日,由复旦大学中文系主办的“纪念贾植芳先生诞辰105周年暨《贾植芳全集》出版座谈会”在上海举行。贾植芳的亲友、同事、学生以及上海各高校中文系及研究机构代表齐聚一堂,共同纪念这位中国现代文学史研究不可或缺的人物。

贾植芳(1916-2008)是山西襄汾人,其一生创作、翻译、研究、编著了多部著作,著有《人生赋》《贾植芳小说选》《近代中国经济社会》等,译有《俄国文学研究》《契河夫的戏剧艺术》《契河夫手记》等。他有一句名言:“读书、写书、教书、译书、编书……知识分子的财产就在一点书。”

贾植芳。图片来源:《贾植芳全集》

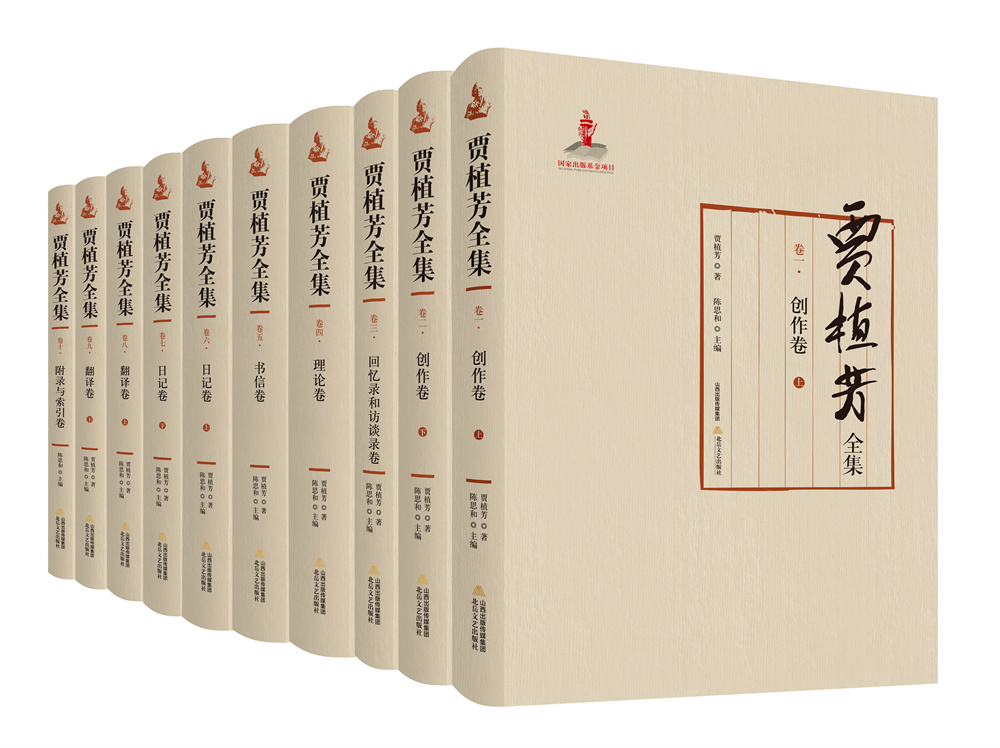

近日,由复旦大学教授陈思和主编的《贾植芳全集》(下文简称“全集”)在北岳文艺出版社出版。全集各卷依次为《创作卷》(上、下)、《回忆录和访谈录卷》、《理论卷》、《书信卷》、《日记卷》(上、下)、《翻译卷》(上、下)、《附录与索引卷》,共十卷,总计近500万字。它第一次公开出版贾植芳目前能搜集到的所有作品,包括贾植芳的文学创作、学术研究、书信日记等作品,以及贾植芳的回忆录、翻译作品等,并将第十卷作为《附录与索引卷》,为研究贾植芳及其学术文化等提供了直接的文本资料。

《贾植芳全集》书影

复旦大学中文系主办的“纪念贾植芳先生诞辰105周年暨《贾植芳全集》出版座谈会”举行

他坎坷的一生,把“人”字写得端正

贾植芳的一生,差不多有四分之一的时光在牢里度过。第一次坐牢是因为参加“一二·九”学生运动,第二次是在徐州被抓到日本宪兵队,第三次是1940年代末在复旦参加学生运动。第四次是1955年受“胡风案”牵连。谈及贾植芳的一生,在场各位无不感叹。

“贾先生离开我们有十三年了,今天听大家回忆他,我脑海里不断浮现他的音容笑貌。”复旦大学中文系教授邓逸群感慨道,贾植芳对大家最深远的影响还在于他的人格魅力,“最感动人的是他的不屈不挠,几次进监狱,几番经苦难,他都没有低头。他说他这一生没什么,就是把‘人’这个字写得端正一些。在我看来,他不仅写好了‘人’,还写好了一个大写的‘人’。”

复旦大学中文系教授吴中杰用一句“平生风义兼师友”来形容他和贾植芳的关系。“讲到‘友’,贾先生比我大二十岁,我们不是一般意义上的朋友,而是一起劳动改造的朋友。当年在干校里,我们中文系的劳改对象有贾植芳、我、彭飞,我们三个经常一起劳动。听报告的时候,我们三个被打发到很远的地方,贾先生会给我们讲很多社会上的事情,听了很长知识。讲到‘师’,贾先生也是我的老师,有时只言片语的启发比课上听讲还大。”

他提到了贾植芳的《历史的背面》和《狱里狱外》。“《历史的背面》书名就很好,没有丰富阅历的人取不出这样的名字。我们的文学史往往是正面的,但正面的东西未必是将来站得住的。历史的背面将来也可能反过来成为历史的正面,贾先生这个提法很智慧,值得思考。他还有一些作品,大家觉得好,但似乎上不得文学史的台面,比如《狱里狱外》,但我认为这是一部传世之作。”吴中杰说,对于如何看待文学,如何看待历史,贾植芳一直带给他很大的启发。

他看重年轻人,爱护年轻人

就贾植芳和复旦的渊源而言,他是复旦大学中文系教授、博士生导师,主持过中文系现代文学和比较文学两个学科的创建工作,晚年担任复旦大学图书馆馆长,并在此岗位上退休。

在场许多人特别谈到了贾植芳对后辈的爱护与提携。“这是他非常了不起的一点,很多年轻的学者在他的培养下学有所成。今天,复旦中文系乃至所有的中文系都应该延续这样的传统,把培养与提携年轻人放在很重要的位置上。”复旦大学中文系教授应必诚如是说。

陈思和一直记得他和李辉在中文系资料室遇到贾先生的场景。1978年贾植芳回到复旦中文系,在资料室工作,那时的资料室还是一个很小的房间,但有一个老人在那里不停地讲话,非常热情。这位老人就是贾植芳,他看同学们在资料室读书,不仅会主动推荐,还会指导他们如何阅读。陈思和与李辉的巴金研究,便是受到贾植芳很大的影响。

作家、复旦大学中文系教授王安忆一直很羡慕贾先生的学生。她说早年陈思和带她去贾先生家里,她坐在边上有些拘谨,但看着贾先生的学生一个个穿堂入室,自己倒水,完全像在自己家里一样。“可能因为我不是他的学生,他和我不大谈思想和历史,谈的都是一些琐事,比如有一次说他有很多藏酒,问我喝不喝。还有一段时间他住在苏州,然后到上海来,他把那一段说得很幸福,说早上坐坐车,然后买一块蛋糕去上课,再去哪里吃一碗面……他和我说的,都是这些琐事。”

关于贾先生,王安忆印象中主要有两件:他的轶事和他的风骨。“这是很好的。但从某种方面来讲,中国的知识分子处境也让人很有感触。我们回头看他的全集,两卷是创作,两卷是翻译,其他都是书信、日记。就像鲁迅文集里纯粹的文学创作也很少,多是和人家打笔仗。所以中国知识分子自己有所建设的空间其实很小,能留下的东西也不多,大部分的时间都纠缠在斗争当中,当然‘斗争’是很好听的励志的,但是对知识分子而言,也是很可惜、很浪费的。比起贾先生那代知识分子,我们这代人的处境要好一些,首先我们丰衣足食,也有很多的出版,但我们又面临着另一种危险——精神上的庸俗、怠惰与轻浮。在这个意义上,中国知识分子的命运并没有发生改变。”

华东师范大学中文系教授陈子善也回忆起他与贾先生的交往趣事:“我去见贾先生,他总是叫我‘老陈’,说‘老陈你又来啦’。第一次见面的时候,我吃了一惊,我说贾先生,‘老陈’可是我当年插队落户时贫下中农叫我的,他听了哈哈大笑,说我就是贫下中农。后来我说你叫我‘小陈’,他也始终不改口。我很愿意见贾先生,因为每次去都可以得到教诲,受到启发。在‘七月派’作家中,他是很通达的,哪怕谈到了沉重的问题也是笑嘻嘻的。我现在真是到了‘老陈’的年纪了,但还是要遵照贾先生说的,努力做好人,做一个端正的人。”

现代文学是一条河流

在陈思和看来,贾先生一生从事多种著述,包括文学创作、回忆录、社会学著作、翻译、学科建设理论以及书评演讲等各类作品,晚年坚持书写日记,直到生命最后时光。“先生一生流离颠沛,多次因政治原因身陷囹圄,著译及未发表的手稿散失颇多,不易搜集,所以能够保存下来,并且付梓传世的文字,弥足珍贵。”

为编《贾植芳全集》,陈思和邀约了张新颖、王宏图、严锋、宋炳辉、张业松、段怀清、孙晶、张涛甫、王光东、陈润华、刘志荣、金理、骆世俊等学者分别承担分卷编者工作。复旦大学中文系教授陆士清说:“贾植芳先生的著作得以出版,他的精神得以传承,便是一种最好的纪念。”

陈思和记得,他与贾先生一起喝酒、聊天时,贾先生讲的不是他在监牢里受了多少委屈,也很少说起受到的难,而总是讲他的朋友们的故事,还有文学史上的故事,“他讲胡风怎么样,鲁迅怎么样,郭沫若又是怎么样,茅盾又是怎么样。他本人就是一个活生生的文学史。他与我讲的茅盾与教科书里讲的茅盾是不一样的。他没见过鲁迅,但他与胡风的关系很密切,他通过胡风来传递鲁迅的信息。他讲的历史是一个活生生的历史。”

因此,从鲁迅到胡风,从胡风到贾植芳,再从贾植芳到自己,陈思和相信这其中有一份珍贵的传承。他一直对学生说:“现代文学是一条河流,我是这条河流里的一块石头。不仅我个人,所有研究现代文学、从事现代文学的人都是这条河流里的石头。你们也是。这条河带着前人的生命信息,从我们身上流过去,流过去时把我们淹没了。但当河水流过我们的时候,就把我们的生命信息也带了进去。那么这个文学史就是一个活的文学史,是有生命的文学史。这样来理解的话,这个学科就不是一个外在于我生命的学科,我喜欢现代文学,就是因为我是存在于里面的,我是这里面的一个人,就像河流里的一块石头一样,我感到这个传统在我身上这样流过去。”

希望后代人能记住他和他们

难得地,一些“七月派”作家的家属也来到了这次会议的现场。在怀念贾植芳的同时,很多人也在怀念彭小莲。陈思和说:“要是彭小莲还在,她会跑东跑西,拍这拍那,她会记录下很多东西。”

“七月派”代表诗人冀汸的孙子陈冬筱说:“我爷爷和贾爷爷都是刚正不阿的人,真诚的人,但我觉得贾爷爷有一点特别不一样,他对历史的认知是有大智慧的。”陈冬筱是“90后”,也是在场年纪最小的人,“对今天的‘90后’‘00后’来说,如果不是中文系毕业,或许都很难知道贾植芳是谁,这是一个很大的问题。无论如何,我会把他们一直记在心里。”

说起父辈们的经历,冀汸的女儿殷殷不禁哽咽。“我们叫自己‘胡二代’。对我们这代人来说,那段历史是很沉重的,痛苦的,大部分人还是走出来了。彭小莲一直讲她最喜欢贾伯伯,因为贾伯伯在讲过去时永远是笑着的。”

殷殷说,她还是希望下一代记住那段历史,“陈冬筱他们这一代已经拉开了一段时间的距离,他们能够更清晰地回看那段历史。”

“七月派”代表诗人彭燕郊的外孙吴张迪也说,外公有一部回忆录《那代人》,是对他们那一代人很好的回忆和概括。“我自己是学历史的,我们家里还有很多外公他们那代人的文献记录,接下来我们想慢慢整理出来。很多珍贵的史料就在那里,需要我们后代人付出更多的努力。”