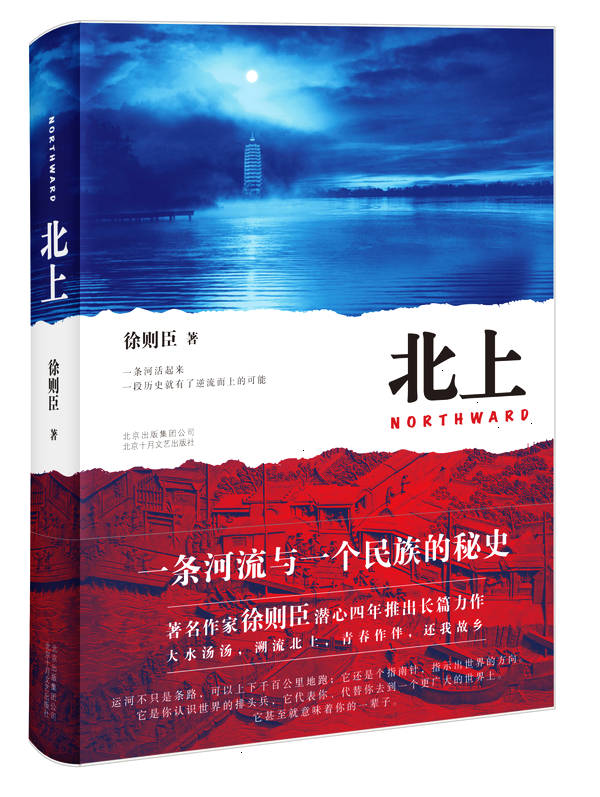

“一条河活起来,一段历史就有了逆流而上的可能,穿梭在水上的那些我们的先祖,面目也便有了愈加清晰的希望。”作家徐则臣在最新长篇小说《北上》中,写下如此一段文字。

在过去的四年里,徐则臣为了《北上》付出了巨大心力,他将京杭大运河作为主角,写出了这条大河百年的命运变迁。他说,这是自己最艰难的一次写作。

本书阔大开展,气韵沉雄,以历史与当下两条线索,讲述了发生在京杭大运河之上几个家族之间的百年“秘史”。

故事梗概:

公元1901年,岁次辛丑。这一年,时局动荡,整个中国大地风雨飘摇。为了寻找在八国联军侵华战争时期失踪的弟弟马福德,意大利旅行冒险家保罗·迪马克以文化考察的名义来到了中国。这位意大利人崇敬他的前辈马可·波罗,并对中国及运河有着特殊的情感,故自名“小波罗”。

本书的主人公之一谢平遥作为翻译陪同小波罗走访,并先后召集起挑夫邵常来、船老大夏氏师徒、义和拳民孙氏兄弟等中国社会的各种底层人士一路相随。他们从杭州、无锡出发,沿着京杭大运河一路北上。这一路,既是他们的学术考察之旅,也是他们对于知识分子身份和命运的反思之旅,同时,更是他们的寻根之旅。当他们最终抵达大运河的最北端——通州时,小波罗因意外离世。同时,清政府下令停止漕运,运河的实质性衰落由此开始……

一百年后的2014年左右,中国各界重新展开了对于运河功能与价值的文化讨论。当谢平遥的后人谢望和与当年先辈们的后代阴差阳错重新相聚时,各个运河人之间原来孤立的故事片段,最终拼接成了一部完整的叙事长卷。这一年,大运河申遗成功。

第一部

1901年,北上(一)

很难说他们的故事应该从哪里开始,谢平遥意识到这就是他要找的人时,他们已经见过两次。第三次,小波罗坐在城门前的吊篮里,上不着天下不着地,用意大利语对他喊:“哥儿们,行个方便,五文钱的事儿。”城门上两个卫兵用膝盖顶着辘轳把手,挺肚掐腰,一脸坏笑。洋人有钱,尤其那些能在大道上通行的洋人,更有钱,不敲一笔可惜了。他们谈好了价,五文钱。小波罗坐进吊篮升到半空,年长的卫兵对他伸出了另外一只手,五根指头摇摇晃晃。对,五文。小波罗指指地下,刚刚比画好的价钱怎么又变了?他听不懂卫兵的话,卫兵也听不懂他的叽里咕噜的鸟语,但这不妨碍他们交流。年长的卫兵八字须,左手摸一下左边胡子,五指张开,“这是起步价,”右手摸一下右边胡子,五指张开摇晃,“这是咱们大无锡城好风景的观光价。”小波罗把所有衣兜都翻出来给头顶上的两个卫兵看,最后五文了。年轻的卫兵说:

“那你就先坐一会儿,看看咱们大清国的天是怎么黑下来的。”

小波罗开始也无所谓,吊在半空里挺好,平常想登高望远还找不到机会。这会儿视野真是开阔,他有种雄踞人间烟火之上的感觉。繁华的无锡生活在他眼前此次第展开:房屋、河流、道路、野地和远处的山;炊烟从家家户户细碎的瓦片缝里飘摇而出,孩子的哭叫、大人的呵斥与分不清确切方向的几声狗咬;有人走在路上,有船行在水里;再远处,道路与河流纵横交错,规划出一片苍茫的大地。大地在扩展,世界在生长,他就这感觉;他甚至觉得这个世界正在以无锡城为中心向四周蔓延。以无锡城的这个城门为中心,以城门前的这个吊篮为中心,以盘腿坐在吊篮里的他这个意大利人为中心,世界正轰轰烈烈地以他为中心向外扩展和蔓延。很多年前,他和弟弟费德尔在维罗纳的一间高大的石头房子里,每人伸出一根手指,摁住地球仪上意大利版图中的某个点:世界从维罗纳蔓延至整个地球。

他来中国的几个月里,头一回有了一点清晰的方位感。从杭州坐上船,曲曲折折地走,浪大浪小都让人有连绵混沌之感;离开意大利之前,对着一张英国人测绘出的中国地图,研究了半个月才勉强建立起来的空间感,完全错乱了。现在,他觉出了一点意思。

护城河对岸聚着几个孩子对他指指点点,他们犹豫着是否要穿过吊桥来到城门下,看看洋人的辫子是真的还是假的。有几个大人从高高瘦瘦的旧房子里走出来,叫孩子回家吃晚饭。墙皮在他们身后卷曲剥落,青苔暗暗往高处生长。小波罗用意大利语向他们借五文钱,他们听不懂;小波罗又用英语借,他们还听不懂;小波罗想起李赞奇教他的几个汉字读音,他对他们大喊:

“钱!”

为了表示借五文,他对他们说:“钱!钱!钱!钱!钱!”

几个大人听到了,但他们拎着自家孩子的耳朵,一路小跑消失在青砖黛瓦的老房子里,好像小波罗是要打劫。

有人家的门窗里透出灯光,傍晚从天上缓慢降临。两个卫兵已经不指望另外五个铜板了,但离换班时间尚早,吊着个洋鬼子也挺好玩。年纪大的在指点年轻的抽烟斗,告诉他一天里的哪个时辰烟油最香,多抽一口等于多做一会儿神仙。小波罗开始着急,昏暗从遥远处大兵压境,世界在急剧萎缩、变小,很快就将收缩到他的脚下,他突然生出了一种强烈的被遗弃感。别人有来处也有归处,他却孤悬异乡,吊在半空里憋着一膀胱的尿。远处走过来一个穿长衫的瘦长男人。管不了了,他的意大利语脱口而出:

“哥儿们,行个方便,五文钱的事儿。”

借傍晚最后的光,他看见那人的耳朵动了动。

应该就是这家伙了。锡蓝客栈在城里,没那么多洋人必须这个时候过城门。

小波罗又用英语把这句话重复了一遍。谢平遥对他举起了手,谢平遥说:“OK.”

小波罗开始上升。到最高处,他想停下来再看一眼,心情好了没准世界重新开阔起来,但两个卫兵把他从吊篮里拽了出来。他们还得把谢平遥也吊上来。自己人也付十文,年长的卫兵有点过意不去,但价码抬上去了,当着洋鬼子面不好降,只好歉疚地找补,没话找话,最近风声紧,所以城门关得早。年轻的接茬,我爬城头上一年零三个月了,哪天不紧?老的给他一个白眼,天彻底黑下来。城头上四个角点起火把。卫兵让他们快走,眼看巡城的头儿就来了。他们动手拆那个简易的绞盘架。这是城门守卫的外快,谁当值归谁。一年到头竖在风雨里,不容易。当官的也明白,睁一眼闭一眼,别在巡城时找不痛快就行。

借用完卫兵们的马桶,两人一起下城楼。小波罗一个台阶一声谢,非要请谢平遥吃饭。谢平遥也不客气,跟着他走。快到客栈,小波罗一拍脑袋,只顾走路,忘了问谢平遥来此地寻人还是公干,别误了大事。谢平遥答:

“寻人。”

“谁?”

“你。”

“我就知道。”小波罗一把抱住谢平遥,“看第一眼我就知道你肯定姓谢。我跟李等你几天了。”

锡蓝客栈二楼最东边的客房里,他们俩见到躺在病床上的李赞奇。

在每天一封的电报里,他一再跟谢平遥说,饱受腿伤之苦,实在不堪长途劳顿,务请老弟出山,切切。看上去的确受了腿伤拖累,李赞奇跟十年前他们分别时比,颧骨高了,发际线大踏步后撤,前额的头发根本用不着剃,辫子也细成了老鼠尾巴。客栈的布草以印花蓝布为主,床单、被罩、枕套、枕巾和桌布皆由本地著名的陆义茂染坊出品,蓝布上饰以白色的莲藕、菱角和春笋。李赞奇淹没在一堆江南蓝白相间的风物里,更显憔悴深重,人小了一号,只有脑门和眼睛变大了。谢平遥掀开薄被子一角,李赞奇的右腿打着夹板,外面紧缠了几层布,的确是伤了。最近一封电报里,李赞奇跟他说,走不动了,锡蓝客栈见吧。

李赞奇的腿在苏州就伤了。小波罗要看拙政园,船到附近码头,登岸时小波罗没踩稳,从台阶上摔下来,一屁股坐到身后李赞奇腿上。李赞奇正侧身上台阶,听见细碎的一声咔嚓,右腿酸疼了一下。当时没当回事,陪着小波罗游了园,兼当解说和翻译,该干什么干什么。回到客栈发现,右边小腿成了全身最胖的地方,脚面都肿起来。怪不得一路都怀疑自己穿错了鞋,右脚这一只突然小了。就这样他也没在意,找大夫用了点药,继续陪同小波罗在姑苏的水道里穿行。再去看大夫,老先生说,你想截肢吗?李赞奇才上了心,知道北上之路走不下去了。他想到了谢平遥。

……

……

三月的江南春天已盛。从无锡到常州,两岸柳绿桃红,杏花已经开败,连绵锦簇的梨花刚刚开始。河堤上青草蔓生,还要一直绿到镇江去。小波罗坐在船头甲板上,一张方桌,一把竹椅,迎风喝茶。一壶碧螺春喝完,第二泡才第一杯,脖子上已经冒了一层细汗。“通了,通了。”他用英语跟谢平遥说。谢平遥纠正他,是“透了”。中国人谈茶,叫喝透了。

谢平遥坐在旁边另一把竹椅上,手里一卷《人类公理》,在常州一家书坊淘来的。小楷恭录的手抄本,老板卖了个大价钱。此前他在朋友那里听过此书,据说是南海先生所作。没署名,他不敢贸然确认,单看文风与思辨,倒是和他在报章上零星读过的康有为文章有几分像。小波罗在常州倒是没花多少时间,到青果巷转了一圈,水果、小吃,能进嘴的都尝了一遍。听说城外有一家天主堂,独自一人去了,不让谢平遥陪。他想一个人走走。谢平遥担心出岔子,给他写了几张纸条,一旦遇到麻烦,问个路什么的,可以把纸条递给人看。谢平遥就陪邵常来找地方兑现金,三个人的日常花销用。他们带了银锭、墨西哥鹰洋和一张银票,票号里收了墨西哥鹰洋。这东西少,稀罕。兑过钱,邵常来去采买吃食,谢平遥抽空逛了书坊,还买了两盒著名的龙泉印泥。他回到船上,小波罗也回来了。天主堂如何,见到了谁,小波罗没说,但看他表情,谢平遥知道可能白跑一趟,更无须问了。

船离了常州,人声渐稀。运河里往来船只也不少,但像泊在码头上那种邻居的感觉就没了,迎面和前后船赶超时打个招呼,只是过路人匆匆的热情了。再走出十几里,连挥一下手的愿望也消失了。春光再好,一路单调地繁华下去也会熟视无睹。也有并驾齐驱一阵的小船,那是为了看清外国人到底长什么样。这种时候小波罗很配合,各种搞怪,一会儿斜眉吊眼,一会儿怒目金刚,还做出罗马勇士的动作来。谢平遥懒得看他笑话,翻两页书,扫几眼景,慢慢人就出了神,从书本和风景中游离出去。

他对河道和野地不陌生。这几年他就在大河边,造船厂在一片野地里。就算在漕运衙门,骑马半个时辰也可以跑到荒无人烟处,但他多年来从未得到过如此开阔的放松。若人的内心里也有一双眼,那他的这双眼一直雾障重重。总觉得眼前事一件堆着一件,心里的疙瘩一个摞着一个,事究竟有哪些,疙瘩到底是什么,不重要,也弄不清楚,他只是感到憋屈。现在知道了,他其实在持久地渴望一种开阔的新生活,但无法从惯性里连根拔起。尽管他并不清楚何种生活才算开阔。他跟那个决绝地离开翻译馆的二十出头的小伙子比,犹疑了,怯懦了,也涣散了,懈怠了。所以,他要感谢老大哥李赞奇。李赞奇十二道金牌催命电报,逼他做了决定。

河水溅上船,湿了他的鞋。调整风帆的老夏爬在桅杆上,提醒他收回右脚。谢平遥对他作个揖,伸直腿,一脚蹬进了运河里。老夏在高处大笑。他也笑,把竹椅子移到甲板边,另一只脚也伸进水里。在运河边生活几年,从没在这个时候把脚伸进过水里。怕冷?也不是,就是没干过。如果他是个跑船的呢?他突然醒悟,老夏并非笑他天真任性,而是笑他湿个脚没屁大的事也如此隆重。小波罗此刻喝着茶,专心看地图,指着一个点对谢平遥招手:

“扬州!扬州!马可·波罗的扬州!”

“早呢,”谢平遥脚收回甲板,脱掉鞋袜把水拧干。风吹过湿的脚,像有凉丝丝的手在来回抚摸。“过了镇江才是扬州。”

过了镇江,才是马可·波罗待过的扬州。

“波罗说他在扬州做过总管。总管在你们国家是多大的官?”

“除了他自己,没人知道他做过扬州总管。一部史书都没提过。”

小波罗耸耸肩,“那是你们识字的人太少。”

谢平遥耸了耸肩。他慢慢就发现,尽管小波罗无比热爱中国文化和风物,但欧洲人傲慢和优越感的小尾巴总是夹不紧,一不留心就露出来。他还是更愿意相信他们自己的出处。当然他也会尽力克制,方式之一就是拿出自己的牛皮封面的本子,哗啦啦写上一阵。上好的小牛皮包装,打开牛皮小带扣,纸微黄,意大利产。用一只派克钢笔,小波罗随时会对运河做记录。有新发现、新想法,也会跟邵常来比画,帮他到行李箱里取本子和笔。他理想的写作方式是用中国的纸笔,但他不会拿毛笔,更搞不懂宣纸上墨汁晕染的规律,而用毛笔写曲里拐弯的意大利字母,自己都会被绕晕。船上又动荡,根本下不了笔。由此他又夸赞中国人,就是气派有范儿,写个字都得笔墨纸砚全套伺候,真排场。做运河的田野调查记录,他要求谢平遥不离左右,很多中英文词汇之间的转换和表达经常脱节,关键时候得谢平遥帮一把。他有意外之喜,这个翻译竟跟运河有如此瓜葛,上到漕运总督府里有关运河的大政方略,下到河边日常生活的细节和经验,谢平遥简直就是部运河百科全书。

他把谢平遥慷慨地称作“贵人”。他从邵常来那里现学现卖来的这个中国式说法。邵常来在杭州日子过得相当紧巴,那段时间活儿出奇的少,每天在武林门码头抱着扁担空杵着,经常从早到晚腿站抽筋了,还等不来一个客人。那天邵常来因为饿得头晕胆子才大起来,第一个冲到船头,扁担上的钩子钩住了行李,才发现客人是个洋鬼子。他对洋人没好感。老家那边有不少传教士,一等乡亲们干完活儿,就把他们召集起来,关在教堂里念奇怪的经文。听说像唐僧念紧箍咒,也可能是放洋蛊,反正鬼鬼祟祟。还给他们发颜色怪异的各种药丸。有人说那些高鼻深眼的家伙跟咱们不是一个人类,对他们来说,中国人最适合做药引子。他有点信。自从洋教士来到他们那里,经常有小孩和妇女的眼睛、心肝被挖掉。但邵常来那天顾不上了,吃上一顿晚饭更要紧。他挑起行李就跑,价钱都没谈。这给了小波罗第一个好印象。他来中国有阵子了,单上海就待了大半个月。耗他时间最多的,除了办外务护照和各种在中国通行的手续,在各个效率低下的衙门机关颠三倒四地反复跑,就是买东西。除非中国人要多少钱你给多少,否则讨价还价没完没了;不还价又不行,一个银洋能解决的事,他们张口就要你八个十个。这挑夫爽快。看上邵常来的第二个原因,是他把小波罗和李赞奇送到客栈后,带他们去了一个四川菜馆。那家馆子偏僻,一般杭州人都找不到,但菜不错,小波罗吃得咝咝啦啦一身大汗,直叫好。邵常来看出来,该洋鬼子对辣椒的鉴赏力也就是个初级水平。蹭了一顿饱饭,饭后醉上头,邵常来胆子更大了,让李赞奇翻译给小波罗,有好食材,他的手艺绝不比这馆子差。小波罗说好啊,要知道红勤酒好不好,必须亲口尝一尝,你到后厨去,钱我来付。邵常来也不客气,唰唰唰,牛刀小试,一盘麻婆豆腐上了桌。麻、辣、嫩、烫,小波罗差点把舌头都咽到肚子里,比刚刚要的那份好吃两倍半。吃到半截,小波罗问:

“愿意跟我们走不?”

“意大利?太偏了,不去。”

“北京。”李赞奇说。

“皇帝待的地方?我得想想。”

小波罗掏出一锭银子,啪一声拍在饭桌上。

邵常来瞳孔立马放大,“去!我去还不行?”

按照口头的约定,这一路到北京是个大买卖,挣到的银子回老家买块地,娶个老婆生个娃,都不是问题。就这么定了。邵常来觉得自己走了狗屎运,扑通跪到饭桌前,“小人给洋大人磕头了。您是我的贵人!”又给李赞奇磕,“李大人您也是小的贵人。”